2023-8-30 06:55 |

Старожилы Тюмени свое будущее определяли по поведению Туры. Резкий подъем воды предсказывал крупные потрясения. Так было в мае-июне 1914 года, когда уровень достиг 827 см над условным нулем. Через месяц Российская империя вступила в союзе с Францией и Великобританией в войну с Германией, Австро-Венгрией и Турцией.

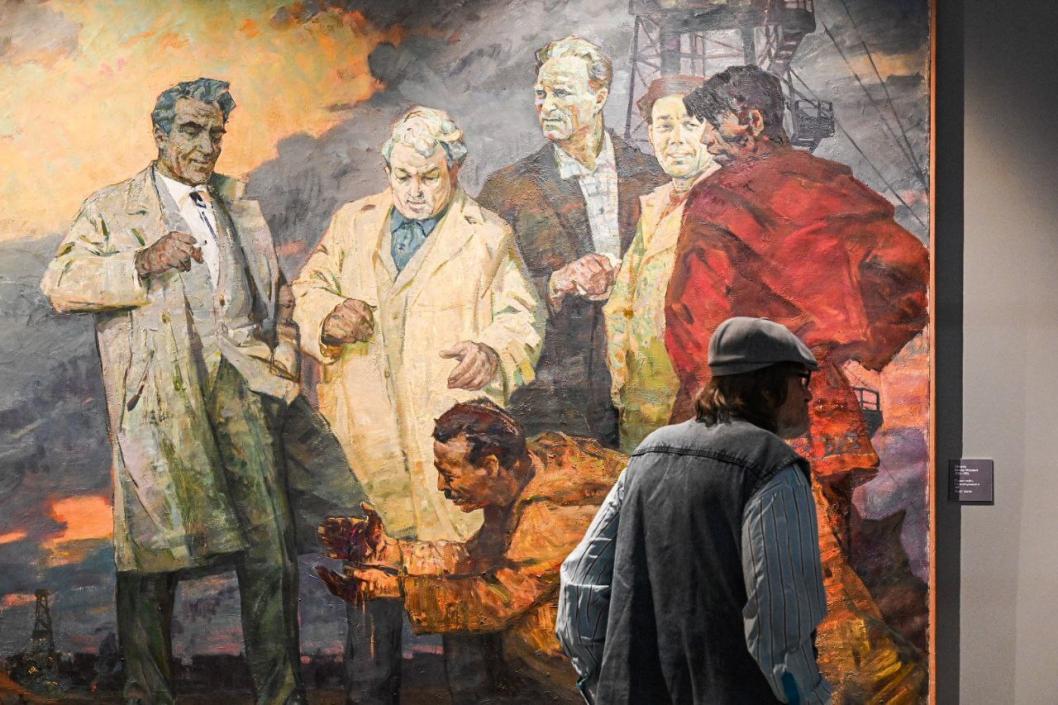

Сражения на фронтах закончились для России отречением от престола императора Николая II Романова, его ссылкой с семьей в Тобольск, революционными событиями 1917 года и Гражданской войной. Поверье о зависимости возникновения разных напастей, включая большую войну от половодий, укрепилось в Тюмени весной-летом 1941 года. Старики шептались: “Быть войне! Вода в Туре столь же скоро прибывает, как в четырнадцатом годе, когда с немцами воевали”. Предсказание оказалось верным. Самый высокий уровень подъема воды за 100 лет наблюдений был отмечен в 1979 году – 915 см. Газета “Труд” 15 мая сообщала: “На Тюмень обрушилось небывалое за всю историю наводнение. Город словно крепостной стеной обнесен дамбами. За ними – бескрайнее море воды… Небольшие поселки, временные сооружения, расположенные в пойме, затоплены до крыш. Около 300 жителей… переселены в школы, спортивные залы”. Многие жители Тюмени помнят, как 16 мая в 23 часа Тура прорвала дамбу, ограждавшую поселок ДОК “Красный Октябрь”. 19 мая в Тюмень прилетел председатель Совета министров СССР Косыгин и с вертолета осмотрел город. После совещания с руководством области и города были выделены необходимые материальные и денежные ресурсы для борьбы со стихией. Возможно, до главы правительства довели исторические судьбоносные последствия поведения Туры. Насколько можно теперь судить по рассекреченным и опубликованным документам, он до декабря 1979 года отказывался поддержать просьбы руководства Демократической Республики Афганистан об участии советских воинских частей в подавлении контрреволюционных выступлений в Афганистане. Постановление № П 176/125 от 12 декабря о начале непосредственного вооруженного вмешательства в афганский конфликт, замаскированное названием “К положению в “А”, приняли генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев. министр обороны СССР маршал Д. Ф. Устинов. председатель КГБ СССР генерал армии Ю. В. Андропов и министр иностранных дел СССР А. А. Громыко. 25-28 декабря советские войска вошли в Афганистан. Началась война. Противника такого решения Косыгина отправили 24 октября 1980 года в отставку, а в декабре того же года его не стало. Последствия тяжкой, бессмысленной и последовательно замалчиваемой официальными средствами массовой информации война в Афганистане известны: через эту страну до февраля 1989 года прошло 620 тысяч военнослужащих, из них 14453 погибли, более ста тысяч вернулись из Афганистана ранеными и больными гепатитом. О мерах, предпринимаемых городским самоуправлением по противодействию паводку, в областной газете “Тюменская правда” не сообщалось. Только 1 июня, когда вода в Туре пошла на убыль, тюменцев известили со ссылкой на информацию ТАСС: “… широко разлились реки Тюменской области, затопив большие площади сельхозугодий. Борьба со стихией, особенно в Тобольске, продолжается. Иртыш подступил к окраине города. Ряд улиц, дворы и подвалы жилых домов затоплены…”. О подчинении местного самоуправления партийным органам президиум Верховного Совета СССР напомнил постановлением “О задачах Советов народных депутатов, вытекающих из постановления ЦК КПСС “О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы”. Предложено: “Руководствуясь положением Конституции СССР о том, что одна из главных задач общенародного государства – воспитание человека коммунистического общества, полнее использовать находящиеся в их распоряжении средства и возможности для всемерного улучшения политико-воспитательной и культурно-массовой работы”. В Тюмени к таким “политико-воспитательным средствам и возможностям” отнесли новый памятник В. И. Ленину, установленный 27 октября 1979 года на Центральной площади. В то же время любому жителю Тюмени были видны очевидные следы кризиса. В магазинах пропадали товары. Их не покупали, а “доставали”. Они стали “дефицитом”. Одни доставали на “толкучке”, разместившейся на поселке Калинина – гигантской деревни в составе Тюмени, переплачивая за “дефицит” вдвое против установленной государством цены. Другие – через “знакомых” в магазинах. Предприятия, учреждения и организации направляли письма-заявки в государственные органы, распределявшие товары по магазинам. В письмах просили “в порядке шефской помощи выделить товары повышенного спроса на ветеранов войны и труда и передовикам производства”. Когда торговлю заменили распределением. неизбежно возникли нарушения. Часть “товаров для ветеранов” из магазинов уходила на “черный рынок” и перепродавалась втридорога. Нарастали диспропорции в развитии экономики. Страна все более оказывалась в зависимости от экспорта нефти и газа. В период 1971-1980 годов более чем в 4 раза увеличилась добыча топлива, в том числе газа – в 8 раз, нефти – почти в 7 раз. Громадные нефте- и газопроводы гнали из Тюменской области углеводородное сырье на Запад, за валюту, на которую закупались продовольствие и другие товары. Росли объемы незавершенного строительства. Руководство государства старело. Казалось, что в стране остановилось политическое время. Избранный после смерти 10 ноября 1982 года Л. И. Брежнева Генеральным секретарем ЦК КПСС Ю. В. Андропов предпринял попытку укрепления партийно-государственной власти и “наведения порядка”. В газете “Правда” 2 января 1983 года сообщалось, что стратегия страны направлена на ускорение интенсификации общественного производства, повышение его эффективности, широкого внедрения науки… Условиями осуществления этой программы было выдвижение новых руководителей, обладающих “чувством высокой ответственности за порученное дело”. Важное значение для утверждения перемен, начавшихся с приходом Андропова, стало проведение кампании отчетов и выборов в районных, городских, окружных, областных, краевых парторганизациях и в местном самоуправлении. Знаменитая “стабильность кадров”, сформировавшаяся во времена Брежнева, стала уходить в прошлое. В Тюмени возглавлявшего семь лет исполком городского Совета народных депутатов Е. А. Залесова назначили заведующим отделом по труду Тюменского облисполкома. 20 сентября 1983 года на VI сессии горсовета XVIII созыва председателем горисполкома был избран Александр Фомич Горбунов. Он родился в 1936 году в с. Истошино Бердюжского района Тюменской области. Окончил Тюменский машиностроительный техникум (1956) и Челябинский политехнический институт (1961). Работал в Тюмени на электромеханическом заводе мастером и начальником цеха. В марте 1969 года утвержден заместителем председателя Калининского райисполкома. В ноябре 1973 года назначен директором аккумуляторного завода. в январе 1978 года избран 1-м секретарем Калининского райкома КПСС. С июля 1980-го – 2-й секретарь горкома партии. В марте следующего года награжден орденом Трудового Красного Знамени. Через месяц после избрания предгорисполкома его в этой должности утвердил 1-й секретарь обкома Г. П. Богомяков. В руководстве городского самоуправления Горбунов находился почти три года. В июле 1986 года министр авиационной промышленности А. С. Сырцов согласился с его назначением директором Тюменского электромеханического завода. Председателем горисполкома утвердили тогда же Виктора Андреевича Токаря. Он родился в 1951 году в с. Дмитриевка Щучинского района Кокчетавской области. После окончания в 1974 году Карагандинского политехнического института работал в Чимкенте на заводе прессов-автоматов. В июле 1982 года назначен директором Тюменского завода кузнечно-прессового оборудования. Через 3 года избран 2-м секретарем Калининского райкома КПСС. Горисполком возглавлял недолго: в октябре 1988 года его избрали 1-м секретарем горкома КПСС, а председателем горисполкома стал Анатолий Степанович Ларионов. Он родился в 1947 году в Тюмени. Окончил машиностроительный техникум (1966) и инженерно-строительный институт (1980). Был директором завода ЖБИ домостроительного комбината (1974 – 1979), затем на партийной и советской работе. В 1985 – 1-ый зампредгорисполкома, а через год – 2-й секретарь горкома партии. Эти кадровые “рокировки” предшествовали принятию 1 декабря 1988 года двух законов – “Об изменениях и дополнениях Конституции (основного закона) СССР” и “О выборах народных депутатов СССР”. По замыслу нового партийного руководства во главе с М. С. Горбачевым, избранным Генеральным секретарем ЦК КПСС 11 марта 1985 года, выборы в Советы и в партийные органы на альтернативной основе должны были: – сменить нерадивых управленцев, не пользовавшихся поддержкой населения, на тех коммунистов, которым доверяют избиратели; – укрепить позиции КПСС, так как первые секретари райкомов, обкомов и крайкомов партии, получившие в результате альтернативных выборов мандаты депутатов Советов, становясь председателями Советов, получали принципиально новое легальное основание для участия партии в управлении; – для того, чтобы придать КПСС черты парламентского типа, необходимо было провести реорганизацию высших звеньев системы Советов на республиканском и союзном уровнях. Впервые за всю историю руководство КПСС попыталось отказаться от номенклатурного принципа назначения на партийно-государственные должности, то есть от важнейшего способа воздействия на все стороны жизни государства. А то, что руководство КПСС надеялось опереться на общественное мнение, воплощенное в прессе, на голоса рядовых коммунистов как на средство проведения кадровой “чистки” и осуществлять ее посредством альтернативных выборов – это вообще не имело прецедентов в истории партии. Так было принято решение о проведении выборов на альтернативной основе – как в партии, так и в Советах. Альтернативные выборы сокрушили номенклатурную систему, стали плацдармом для возникшей оппозиции и в конечном счете подготовили распад СССР.

Запись В ожидании перемен впервые появилась ТопТюмень.

.Подробнее читайте на toptyumen.ru ...